01 再犯防止とは?

再犯防止が求められる背景

再犯や再非行の防止は地域社会の課題

矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所等)に入所した犯罪をした人や非行のある少年(以下「犯罪をした人など」といいます。)は、やがて社会に戻ってきます。矯正施設に入所しない場合は、社会生活を継続していきます。犯罪をした人などの多くは犯罪や非行の責任等を自覚し、自ら社会復帰に努め、再び社会を構成する一員として暮らしていきます。

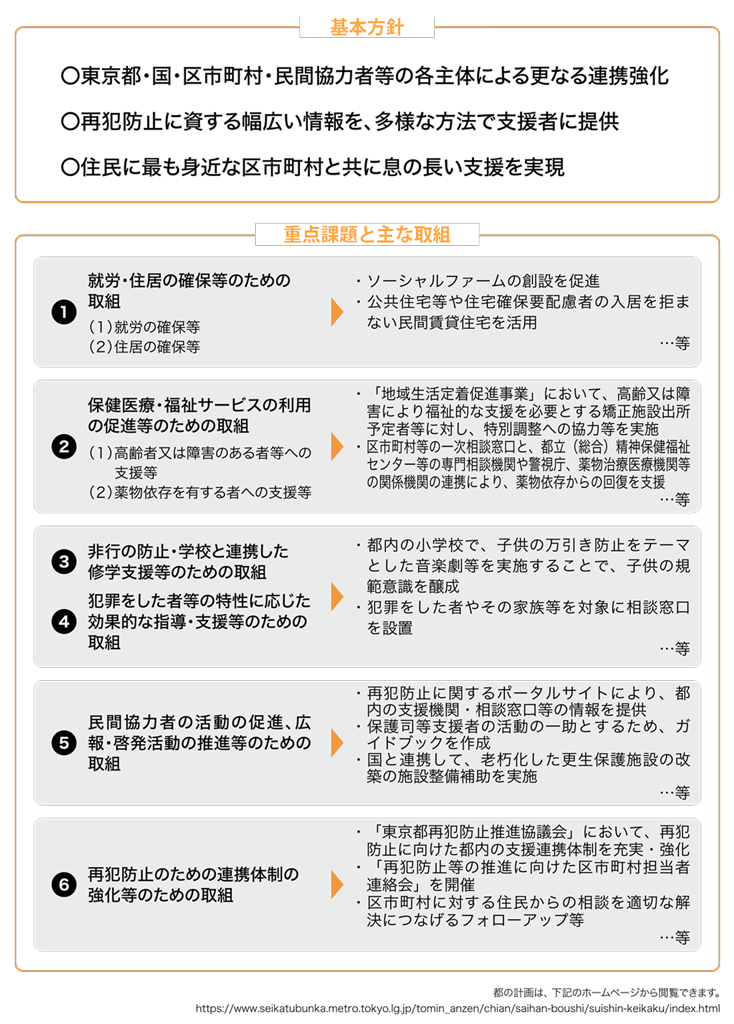

しかし、さまざまな理由から犯罪や非行を繰り返すケースも少なくありません。刑法犯で検挙される人の数は、全体では減少傾向にあり、そのうち「再犯者」の数も減っています。しかし、初めて検挙される「初犯者」は大きく減っていることもあり、刑法犯検挙人員全体に占める再犯者の割合は、令和5年には47.0%となっており、約半数が再犯者という状況が続いています(図表1)。

刑法犯 検挙人員中の再犯者人員・再犯者率の推移(全国)

なぜ犯罪をした人などに対する支援が必要なのか

新たな被害者を生まない、安全・安心な社会を実現するには、犯罪や非行の繰り返しを防ぐこと(再犯防止)が大切であり、そのためには、犯罪をした人などを社会から排除・孤立させるのではなく、再び受け入れて、立ち直りを支えていくことが重要であるといえます。

「研究部報告59 再犯防止対策等に関する研究」(法務総合研究所、2019)によると「もう二度と罪を犯したくないと思っている」と回答した人は初入者で94.5%、再入者で93.6%というように、ほとんどの受刑者は出所にむけて立ち直りを決意しています。

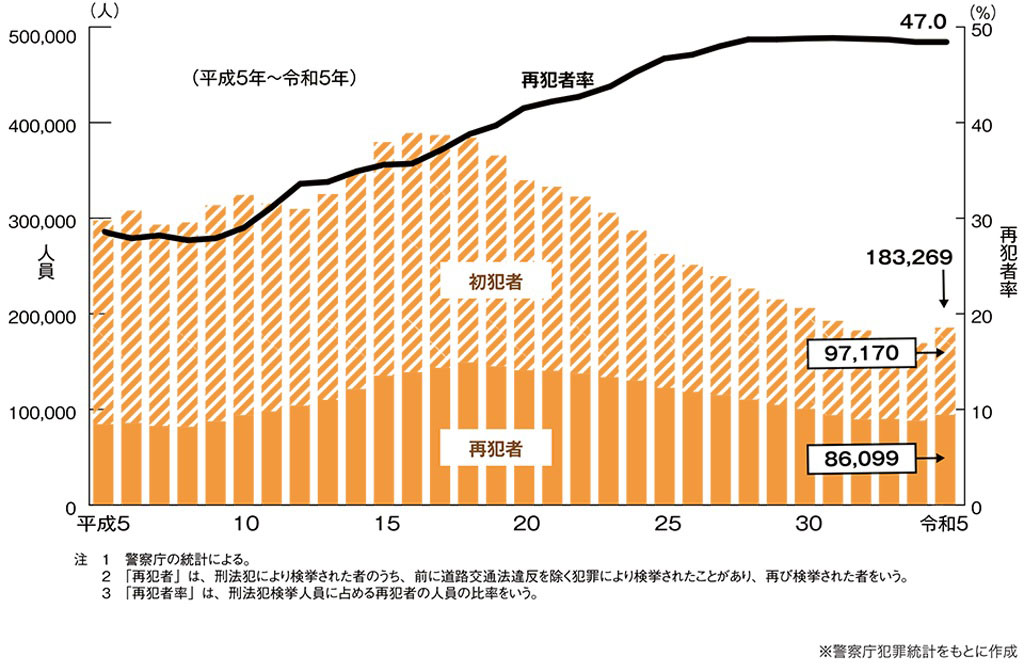

ところが、出所しても「住むところがない、仕事がない」「高齢である、障害がある」「薬物依存がある」「孤独、相談相手がいない」といった“生きづらさ”がハードルとなり、これを乗り越えられずに犯罪や非行を繰り返してしまう人が少なくありません(図表2)。

逆説的に考えると、こうした“生きづらさ”に着目し、地域社会において適切な支援を受けられる仕組みを構築することができれば、再犯のリスクは低くなるといえます。再犯を防ぐためには、本人の努力はもちろん重要ですが、それだけではなく、地域社会や関係機関が連携し、就労や住居の確保、保健医療・福祉サービスの利用につなぐなど、周囲の支援も必要なのです。

立ち直りのハードル

国及び東京都の動向

再犯防止推進法と再犯防止推進計画

こうした背景を踏まえ、政府一体となった再犯防止の取組が進められ、平成28年12月、再犯の防止等に関する施策の基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めた「再犯の防止等の推進に関する法律(再犯防止推進法)」が公布・施行されました。

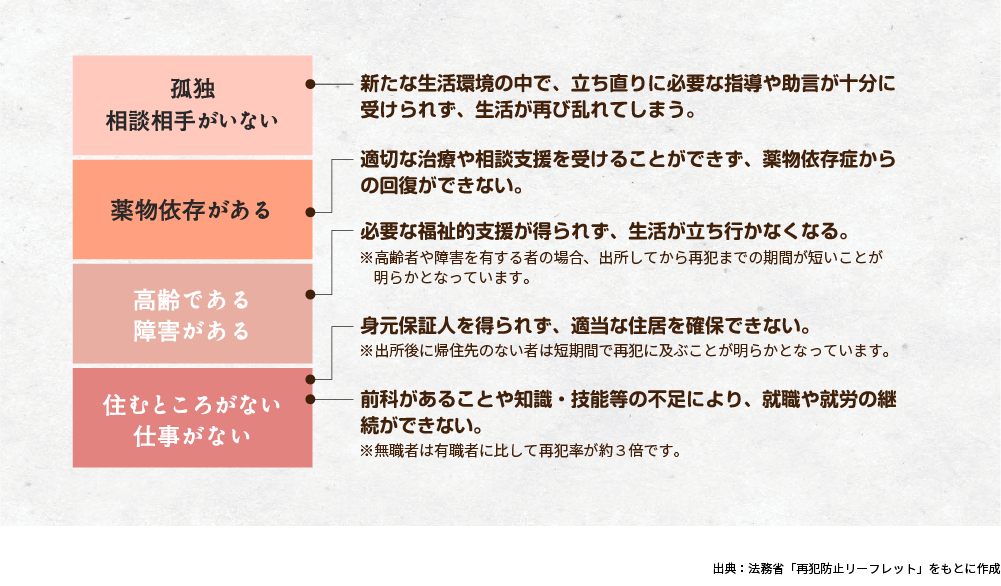

さらに、同法に基づき、平成29年12月に、「再犯防止推進計画」(第一次計画)が、令和5年3月17日には、第一次計画下の施策の取組状況や課題を踏まえ、再犯防止の取組の更なる深化・推進を目的とした、「第二次再犯防止推進計画」が閣議決定されました。第二次計画においては、第一次計画の5つの基本方針を踏襲するとともに、第一次計画の重点課題を踏まえつつ、7つの重点課題を設定し、96の具体的な再犯防止施策が盛り込まれています(図表3)。

「第二次再犯防止推進計画」5つの基本方針と7つの重点課題

東京都再犯防止推進計画について

東京都では、国や関係機関・団体と連携しながら、‘‘社会を明るくする運動’’をはじめとする啓発活動や、関係団体の活動支援に取り組んできましたが、再犯防止推進法の趣旨や、誰もが社会の一員として共に活動しながら支え合う「ソーシャル・インクルージョン」の考え方も踏まえ、令和元年に「東京都再犯防止推進計画」を策定しました。

東京都は、この「東京都再犯防止推進計画」に基づいて、犯罪をした者等であって、東京都に居住する又は居住する見込みのある者等が、地域社会の一員として円滑に社会復帰することができるよう、国、区市町村、民間支援機関・団体等とも連携し、必要な取組を推進してきました。

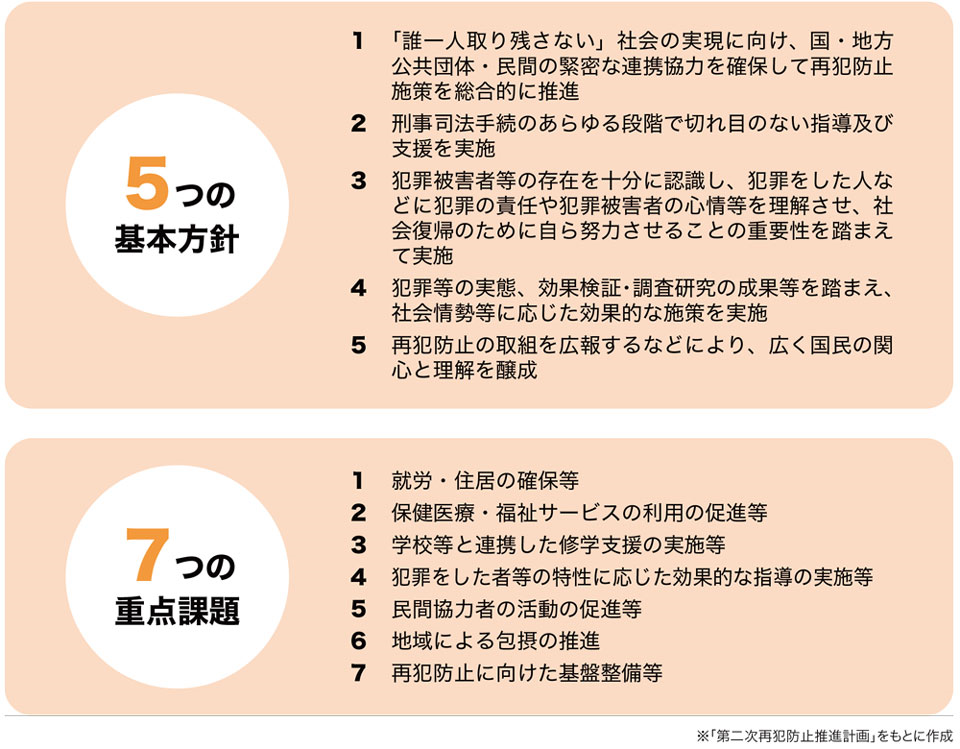

これらの取組の検証を踏まえた上で、都内の再犯防止に係る取組の更なる充実・深化を図り、都民が安全で安心して暮らせる社会づくりを行うため、令和6年3月に「第二次東京都再犯防止推進計画」を策定しました(図表4)。

計画の期間は、令和6年度から令和10年度までの5年間です。この計画に基づき、犯罪をした人などであって、東京都に居住する又は居住する見込みのある人が、地域社会の一員として円滑に社会復帰することができるよう、民間支援機関等と連携し、必要な取組を推進することで、都民が安全で安心して暮らせる社会を目指していきます。

また、この計画は、国の計画に掲げられている5つの基本方針を踏まえた重点課題に取り組むものです。

第二次東京都再犯防止推進計画の概要